- Я очень удивился, когда узнал, что вы, будущий вагнеровский певец, начинали как актер кино.

- Это и меня в свое время очень удивило. Думал заняться театральной режиссурой, но мне было всего 18 лет, и я решил поступить сначала на актерский факультет. До режиссуры дело не дошло, все сильно переменилось, перевернулось с ног на голову: я стал оперным певцом.

- Вам довелось немного поработать с самим Анджеем Вайдой?

– Вайда сыграл очень важную роль в моей жизни, благодарность ему безгранична; храню переписку с мастером, причем не виртуальную, а настоящую рукописную. Благодаря рекомендации пана Вайды я получал стипендию в Германии, когда учился там уже как певец.

– Полагаю, вы не жалеете сегодня о своих пусть и кратковременных актерских университетах?

-Нет. Я очень доволен, что получил школу, что знаю технику перевоплощения, в состоянии анализировать драматургическую перспективу, возможности развития образа. Средствами же оперной выразительности мне пришлось овладевать в Дрездене и Лейпциге: у актера кино эти средства намного более скромные – оперный певец нуждается в крупном жесте. Вообще мы должны учиться все время. Если я чувствую, что чего-то не хватает, осваиваю новые способности. Развитие не только артиста, но и человека – это история длиною в жизнь. Как только мы перестаем развиваться, то начинаем свертываться, скатываться, пятиться назад. Это мотто моей жизни: развитие, самосовершенствование. Надо идти вперед и все время обретать новые умения.

– Как же опере удалось перетянуть вас из столь соблазнительной индустрии кино на свою территорию?

– К вступительным экзаменам в театральную школу нужно было готовиться, посещать разные консультации, занятия. Проза, стихотворение и этюды были готовы, а вот пение я считал своей ахиллесовой пятой. Обратился к профессору по вокалу в Лодзи, очень известному в свое время первому тенору оперы и оперетты, – он и подготовил меня. Это он обратил внимание на мой голос, назвал его «голосом для большой карьеры». Я тогда не поверил. Профессор дал мне хорошую вокальную школу. После актерских студий я поступил еще и в Музыкальную академию в Варшаве. Как у начинающего актера времени для вокальных занятий было мало, я каждый день перелетал из одной студии в другую, с репетиции в театре на кинопробы. В какой-то момент решил, что надо сосредоточиться на чем-то одном. Хотелось исключить пение, потому что певцом я себя не считал. Тем не менее отправился в Дрезден учиться, чтобы просто физически не было возможности заниматься актерством и осталось только пение. После трех месяцев учебы получил свой первый ангажемент в Лейпциге. Я был совершенно зеленый, однако мой голосовой материал оценили. Это была большая роль Кецаля в «Проданой невесте» Сметаны. Потом меня взяли в штат, после чего я уже пошел своей дорогой и в другие театры. Так постепенно я и влюбился в оперу, которая стала моим миром.

– Почему вы отправились учиться в Германию, а не в Англию, например?

– Это сегодня у молодых людей намного больше возможностей: оперные академии есть и в Лондоне, и в Нью-Йорке, в Париже, в Цюрихе, Мюнхене. В мое время такого не было, да мы и не знали, потому что нашим польским профессорам было невыгодно отпускать нас за рубеж. Это было время, кончено, уже после политических перемен в 1990-е, но мы еще были отрезаны от мира. Я выбрал соседнюю Германию отнюдь не потому, что это просто взбрело в голову, а потому что встретил вокального педагога оттуда – профессора Эльснера, пригласившего меня в Дрезден. После учебы не меньше десяти лет состоял в штатах разных театров.

– Штатные труппы – это австро-немецкая традиция?

– Да, и я бы посоветовал всем молодым певцам с амбициями петь большие партии, начинать с участия в штатных ансамблях не самых больших оперных театров в Германии. В немецкоязычном свете эти ансамбли существуют до сих пор – имею в виду театры Германии, Австрии и Швейцарии, где сохраняется эта традиция, которая дает образовательный эффект прежде всего. Молодые певцы со всего мира мечтают попасть в эти ансамбли, чтобы выстроить репертуар, отшлифовать его и отправиться работать «вольными стрелками», быть фрилансерами. В России, насколько я слышал, тоже сильна традиция штатных театров. Правда, не знаю, как обстоят дела с заработками. Кто-то мне говорил, что у Валерия Гергиева, как и в Большом театре, зарабатывают неплохо. В Венской опере сохраняется один из последних великих оперных ансамблей. Там играется 60 названий в год – это огромное количество, просто фабрика. В большей части этих названий задействованы как раз штатные солисты.

– Традиции традициями, но перемены доходят и до Вены, где меняют интенданта.

– Да, но посмотрим, приведут ли они к чему-нибудь хорошему. Оперный театр можно очень быстро испортить, сломать за пару лет, в то время как на выстраивание ансамбля экстракласса и достижение репутации уходят десятилетия. В данный момент наблюдается лишь недальновидность тех, в чьих руках может оказаться управление Венской оперой. Доминик Мейер уходит, хоть и остался бы с удовольствием. Это директор высочайшего уровня, о чем свидетельствует хотя бы то, что его хочет заполучить Ла Скала. Если продажа билетов в Венскую оперу равна 99, 8%, то есть каждый спектакль продан, если курица несет золотые яйца, зачем же с ней расставаться? Но у властей иные идеи.

– У Доминика Мейера репутация консерватора – вот один из аргументов его противников.

– Но Венская опера всегда была консервативной! Либо человек принимает эти условия, чтобы управлять таким театром, либо не должен быть директором в Вене. Это уникальная сцена с огромным репертуаром – место, где можно услышать всех мировых звезд. Вена славится на весь мир именно такой Венской оперой. Если начнутся эксперименты, туда просто перестанут ходить. Венцев нужно понять. Это особая нация. Венец гордится тортом Захер, Венской оперой, музеем «Альбертина» и дворцом Шёнбрунн. Это национальная гордость города. Если это не понимать, лучше обойти стороной это место. Существует, в конце концов, много других театров, где можно занять директорское кресло, чтобы экспериментировать. Например, в Баварской опере в Мюнхене.

– Вы скептически относитесь к смелым режиссерским поискам на оперной сцене?

– У меня нет никаких проблем с тем, чтобы принимать участие в современной режиссуре. При выборе спектакля я не руководствуюсь критерием «авангардности» или, напротив, «классичности». Но это должен быть хороший театр. Я человек театра, который читает его как родной язык. Если я имею дело с хорошим режиссером – распознаю его быстро, равно как сразу вижу плохого режиссера. Можно стиснуть зубы и молча делать свое дело, хотя у оперного певца немного больше возможности отступить, чем у драматического артиста. Преимуществом певца является голос, помогающий держать оборону. Но иногда зубы от стискивания начинают болеть, и плакать хочется, видя как некоторые режиссеры подходят к делу, не зная материала, не стесняясь самовыражаться, манифестировать эго, личные фрустрации, а иногда и откровенную насмешку над шедевром. Порой пытаются насмехаться не только над композитором и либреттистом, но и над певцами. Некоторые, как и политики-неудачники рвутся к неограниченной власти, к позиции силы, не понимая, что все шито белыми нитками. К счастью, в большинстве случаев я сотрудничаю с не случайными людьми, а творцами, влюбленными в театр.

– Вы считаете себя вагнеровским певцом?

– Так складывалась моя судьба, что я начал с немецкого репертуара, голос хорошо ложится на немецкую музыку. Но я до сих пор чувствую себя молодым для того, чтобы как-то классифицировать себя. Оперы Вагнера – не основной мой культурный источник: я не германец по духу и рождению, однако эта мифология меня захватила, и приключение с Вагнером очень затягивает. В данный момент я пою много сольных концертов с пианистом Лехом Напералой – от Шуберта до Малера, мечтаю о русском репертуаре и больше всего об Алеко, Князе Игоре и Борисе Годунове. Борис – огромный мир, очень близкий моему сердцу.

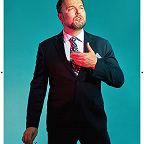

Фотограф Igor Omulecki

Поделиться: