ДЕТСТВО. ОТРОЧЕСТВО. ЮНОСТЬ

Бела Барток родился в одном из заповедных уголков Европы, Трансильвании, откуда вышло немало славных венгров, сыгравших заметную роль в судьбах родной и мировой культуры, – крупнейший авангардист, композитор Дьердь Лигети, художник-сюрреалист Этьенн (Иштван) Айду, поэт-символист Эндре Ади. К тому же в Трансильвании в битве при Шегешваре (ныне Сигишоара) погиб великий венгерский поэт Шандор Петефи.

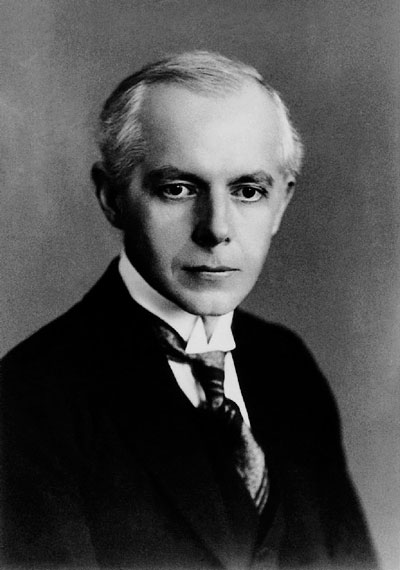

Сложности начались с раннего детства. Родившись 25 марта 1881 года в деревне Надъсентмиклош (ныне румынский Синниколаул-Марэ) в семье сельских интеллигентов (Бела Барток-старший – директор местной сельскохозяйственной школы, Паула Войт-Барток – школьная учительница), будущий композитор уже в семь лет остался без отца. Правда, до этого стараниями родителей, одаренных музыкантов – Барток-старший хорошо владел виолончелью, сочинял и даже основал местное музыкальное общество, Паула славилась игрой на пианино, – мальчик сумел проявить свой редкий музыкальный талант: с четырех лет подбирал одним пальцем народные темы, а к семи обнаружил абсолютный слух и неплохой фортепианный навык. И все-таки матери, оставшейся с сыном и младшей дочерью Эржебет, пришлось совсем нелегко.

Семья покинула собственный дом и в поисках заработка поселилась в Надъселлеше (ныне украинское Закарпатье), где Пауле пообещали приличную зарплату в городской школе. Здесь же 1 мая 1892 года юный музыкант дал первый публичный концерт, исполнив начальную часть бетховенской сонаты (ор. 53) и собственную пьесу «Течение Дуная». Выступление получилось настолько успешным, что растроганный директор направил мальчика вместе с матерью в 1893-м в Пожонь (ныне Братислава). Тут Барток какое-то время берет уроки по фортепиано и гармонии у Ласло Эркеля, сына венгерского классика Ференца Эркеля. Однако нужда вновь гонит семейство, на сей раз в Банска Быстрицу. Паула много работает в школе, но лишь ради шанса качественного образования для сына. Весной 1894-го Бартоки снова возвращаются в Пожонь, возобновляя занятия у Эркеля. Пожалуй, это возвращение стало ключевым для Белы. Не будь его, не будь титанических усилий матери, Барток вряд ли попал бы позднее в Музыкальную академию Будапешта и свершил свою выдающуюся карьеру.

Именно в Пожони, в классе Эркеля, он приобщается к основам родной традиции, изучает творчество старых и новых европейских мастеров, именно в Пожони вместе с пианистом Эрно Донаньи и писателем Яношем Баткой познает мир музыки Листа, Вагнера и Брамса, благодаря чему значительно расширяет свои представления о культуре. Из Пожони мать вывозит подростка в 1898-м и в Вену, привлекая к нему интерес со стороны венской профессуры, высоко оценившей творческий потенциал молодого дарования. Все это предопределяет в итоге судьбу Бартока-композитора, Бартока – творца нового искусства.

Отдадим должное музыканту, он оказался прилежным сыном. Верность и привязанность к матери Барток хранил всегда. Даже в тяжелейшие минуты жизни, в период фашистского разгула композитор не покидал Венгрии, зная, что мать тяжело больна, что ее нельзя оставлять одну. И только после кончины матери, в декабре 1939-го, он эмигрировал за океан. Бела пережил мать ненадолго, до последних дней тяжело ощущая потерю. (Сказывают, Барток не был таким заботливым мужем и отцом, как ребенком и сыном.)

Поступив в 1899-м в Будапештскую музыкальную академию одновременно на фортепиано (класс Иштвана Томана) и композицию (класс Яноша Кесслера, племянника Макса Регера), полный энтузиазма и свежих замыслов Бела сразу же столкнулся с непримиримым академизмом. Строгий педант и ортодокс Кесслер категорически не принял «фольклорного направления» бартоковской музыки, что привело к отказу от занятий сочинением. Благо фортепианные успехи были потрясающими, и замаячившая слава пианиста-виртуоза компенсировала двухлетнее расставание с композицией. Тем более что 14 декабря 1901 года он с блеском провел свой первый в Будапеште фортепианный вечер, получив за него солидный гонорар, тотчас отосланный матери.

«ЗАРАТУСТРА» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Все так бы и шло, не случись в жизни музыканта Рихарда Штрауса, точнее, его симфонической поэмы «Так говорил Заратустра». Вызвавший активное неприятие в профессорских кругах, «Заратустра» произвел неизгладимое впечатление на Бартока. С него, с февраля 1902-го, и началось вхождение в мир современного искусства. Поразило то, сколь нестандартно можно оперировать такими категориями, как мелодика, ритмика, тембр, сколь далеко продвинулись границы тональности и хроматики, сколь разнообразно выглядит новая звуковая палитра. Пришло осознание того, что теперь недостаточно знания Листа, Вагнера, Брамса, что музыка за это недолгое время ушла вперед и что мир современной композиции во многом отличен от позднеромантического.

Ощущение стало еще острее, когда в 1907-м ближайший друг Золтан Кодаи познакомил с произведениями Дебюсси. Вот уж где было, по мнению Бартока, «освобождение от гегемонии мажора-минора», что вполне соответствовало устремлениям молодого венгра, все сильнее склонявшегося в пользу народных ладов и методов. После Дебюсси настал час Шёнберга, чей атонализм раскрыл неизведанные музыкальные параметры и принципы. И конечно, Стравинский, с его феноменальным ощущением архаического, первозданного и сакрального. Композиция приобретала характер постоянного становления, увлекательного приключения и открытия.

Другой, не менее важной составляющей композиторского приключения оказалась привитая родителями любовь к фольклору. Фольклору самому разному, фольклору многочисленных народов, населявших Трансильванию. Однако решающим в глубине бартоковского поворота к этнографии стало знакомство и дружба с сокурсником Золтаном Кодаи. С Кодаи пришла мысль о том, что подлинный исток венгерской музыки лежит не в распространившемся благодаря Листу вербункоше, но в мелодиях, ладах и ритмах древней крестьянской песни. С Кодаи возникло и понимание того, что в этнографических традициях разных народов много общего, архетипического, что научное изучение фольклора возможно лишь в сравнениях и сопоставлениях разнообразных национальных специфик. Всю жизнь Барток изучал не только венгерский фольклор, но и народную музыку румын, словаков, сербов, украинцев, турок, арабов. И изучал не поверхностно, но ездил в экспедиции, публиковал сборники, передавал безвозмездно в государственные архивы записанные им в различных странах мелодии и тексты. Так складывалось уникальное полифольклорное мышление Бартока-композитора. Мышление, основанное на новаторских полиладовых, полиритмических, полиметрических, политональных композиционных принципах, близких нестандартным и несинхронным структурам этнографического жанра.

Его «15 венгерских песен» для фортепиано (1914-1917), пианистические циклы «Румынских танцев» и «Румынских колядок» (1915), словацкие народные песни для голоса и фортепиано «Деревенские сцены» (1924), «Венгерские народные песни» для смешанного хора a cappella (1930), «Венгерские картины» для оркестра (1931), «Венгерские крестьянские песни» для оркестра (1933) и мужской хор «Из прошедших времен» (1935) удивляют не только бережным отношением к национальному материалу, но и смелостью композиционного ресурса. Написанная же под воздействием трансильванского фольклора «Светская кантата» для двух смешанных хоров, тенора, баритона и оркестра (1930) по сюжетам древних румынских преданий и вовсе демонстрирует лучшие черты зрелого Бартока: парадоксальное сочетание метроритмических, ладовых и тембровых сдвигов, фольклорных параллелизмов, кварто-секундовости, хроматики со строгим рационализмом, конструктивизмом и диатоникой.

Во многом через опыты с народным элементом происходило формирование самобытного бартоковского языка. Работа с фольклором была чем-то вроде творческой лаборатории, где отбиралось самое необходимое из композиционных средств и приемов. Интриговало и то, что Барток практически самостоятельно осваивал ремесло композитора, так как отношения с Кесслером испортились вконец. Трудиться, понятное дело, приходилось на износ, но итогом этих усилий стало поистине невероятное: фактически в одиночку он создал современную венгерскую музыку и школу. Наверное, поэтому при упоминании словосочетания «венгерский композитор» прежде на ум приходит имя Бартока, а уж после Листа. Хотя сам музыкант вряд ли согласился бы с такой ассоциацией, ибо ценил своего земляка столь высоко, что считал его искусство стратегически перспективнее и масштабнее вагнеровского.

ПАТРИОТ, ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТ, ЭКСПЕРИМЕНТАТОР

Усиленный интерес к фольклору обуславливался еще и тем, что в начале ХХ века резко возросли антиавстрийские настроения. И Барток как истинный венгр не мог оставаться в стороне. Кроме того, что он публично выступал против австрийского засилья, так еще и в десятичастной ярко патриотической «Кошут-симфонии» (1903) поиздевался над гимном Габсбургов, окарикатурив и исказив его мелодию. Все могло завершиться достаточно мрачно, не получи симфония европейского признания и не исполни ее в Манчестере прославленный Ганс Рихтер. Барток, действительно, был патриотом пламенным и служение отчизне почитал за честь, однако он являл собой и образцовый пример убежденного интернационалиста, на дух не переносившего любых форм ксенофобии. Свидетельства тому – и активное неприятие им националистического разгула в период диктатуры Хорти, и публикация румынских песен в момент венгеро-румынского конфликта в Трансильвании, и категорический отказ отвечать в анкете на вопрос об арийском происхождении, и авторский запрет на исполнение своей музыки в фашистских странах, и отношение к любой культуре как величайшему достоянию всего человечества. Видимо, в этой открытости другим традициям, в принятии другого как своего и бартоковская открытость композиционным новшествам и достижениям.

1905 – 1918: годы наиболее интенсивного поиска в музыке венгерского автора, когда каждое сочинение несло в себе черты и эксперимента, и обретения индивидуальных свойств. Во Второй оркестровой сюите (1905 – 1907) он активизирует гармонический диссонанс и пентатонику; в Первом скрипичном концерте (1907) и «Двух портретах» для оркестра (1908) подвергает ревизии листовско-вагнеровский романтизм, усиливая функциональность разных композиционных аспектов; в «14 багателях» для фортепиано (1908) и «Двух картинах» для оркестра (1910), возможно, впервые в истории музыки вводит столь явно политональный эффект.

1911-й – год создания революционного «Варварского аллегро» и оперы «Замок герцога Синяя Борода», где психологизм, экспрессионистская сумрачность и гармоническая сложность сплавлены со старинной народной речитацией и полиметрией, а зыбкость импрессионистического звучания подчинена логике формальных схем и конструкций. 1912-1918-е приносят «Четыре пьесы» для оркестра, Сонатину для фортепиано, «Пять мелодий» для голоса и фортепиано, пианистическую Сюиту, «Три этюда» для фортепиано и ряд конкретно-национальных (венгерских, румынских, словацких) опусов. И всякий раз музыка Бартока становится все рациональнее, вывереннее, в ней все заметнее конструктивное и функциональное начало, все влиятельнее значение тембра вообще и ударных в частности, все продуктивнее роль всевозможных «поли» (полиритмии, полидовости…), все ярче место кварто-квинто-секундовости и все нагляднее использование современных выразительных средств.

В 1916-м композитор завершает балет «Деревянный принц» – прекрасную сказку о любви, выдерживающей испытания на верность. Даже в этом чудесном балете музыка Бартока показалась «неисполнимой», и если бы не дирижер Эджисто Танго, как знать, сколько бы пришлось ждать премьерного спектакля. А так «Деревянный принц» по сути стал первым произведением, принесшим композитору успех на родной земле. Вслед за ним Эджисто не менее триумфально поставил в Будапеште весной 1918-го и «Синюю Бороду», после чего на время прекратились упреки в чрезмерном увлечении космополитическим модернизмом.

ПОЛИТИКА, АДРЕНАЛИН И ВДОХНОВЕНИЕ

Вскоре настали четыре месяца Венгерской Советской Республики (с марта по июль 1918-го), в период которых Барток попытался привлечь внимание властей к художественно одаренным детям, за что впоследствии был обвинен хортистским режимом в сотрудничестве с коммунистами. Его не только предали остракизму в стенах родной Музыкальной академии, где он профессорствовал с 1907 года, но и устроили настоящую травлю в прессе, обвинив во всех мыслимых грехах: от пособничества румынским «прихвостням» до измены интересам венгерской культуры. Здесь, к счастью, вновь сказался европейский авторитет мастера; и не один европейский, потому как в защиту Бартока приходили письма из Алжира, Марокко, куда он наведывался в 1913-м с целью изучения арабского фольклора.

Странно, но впечатление такое, будто травля лишь усилила творческую потенцию музыканта, явившись чем-то вроде внешнего адреналина. Не прерывая своих многообразных этнографических изысканий, композитор в 1919-м создает одно их самых трагичных театральных творений ХХ века: балет-пантомиму «Зачарованный мандарин». Беспросветный, жуткий, откровенно экспрессионистский, завораживающий тембровым колоритом и атональной крайностью музыкальной лексики, «Мандарин» вызвал небывалый скандал на премьере в Кёльне, а в Венгрии его и вовсе запретили. Чего, собственно и следовало ожидать: балет отражал весь ужас послевоенного европейского бытия, к восприятию которого падкая до иных развлечений буржуазная публика была не готова. Общество, где все меньше оставалось места не только добру и любви, но и простому человеческому «я». «Мандарин» в какой-то мере – и наш сегодняшний, а возможно, вообще любой человеческий мир во всякое историческое время. И во всякое время произведение Бартока вызвало бы бурю гнева и недовольства, ибо во все времена добро и любовь воспринимались как покорное следование обстоятельствам, безропотное повиновение судьбе, особенно если обстоятельства благоприятствовали, а судьба ничем не тревожила. К чему стремиться от эстетического к этическому, а в трансцендентном преодолевать природное и животное?

В 1923-м Барток женится вторично: его избранница – пианистка Дитта Пастори. Это был счастливый брак, в котором родился сын Петер (1924). Счастливым брак с Диттой вышел и в творческом отношении: вместе с супругой они исколесили с гастролями большинство европейских стран, побывав в 1929-м и в СССР. Во время туров композитор знакомится с Равелем, Онеггером, Пуленком, Стравинским, Хиндемитом, но сказать, что с кем-то сходится близко, нельзя. В этом, видимо, весь Барток: он никогда не искал тесных общений с известными, авторитетными людьми и уж тем более – с людьми, наделенными властью или к ним приближенными. И вдохновение черпал не из чего-то сверхъестественного, неземного, но того, что рядом, совсем близко. Так, с именем Дитты связана идея создания неоклассицистской Фортепианной сонаты (1926) с трактовкой рояля как инструмента ударного, ритмического, и особенно – Первого концерта для фортепиано с оркестром (1926), где практически отсутствует мелодическое начало, а доминирует остинатность, жесткая политональность, секундовость и ударная акцентность солирующей партии.

Велика заслуга Дитты и в сочинении пяти пианистических пьес «На воздухе» (1926) с их завуалированным импрессионизмом и в то же время сознательной установкой на неэмоциональность и конструктивизм. В 1931-м при непосредственном участии супруги был завершен Второй фортепианный концерт – пожалуй, лучшее из всего, написанного автором в этом жанре. В чем-то Второй – итог стилевых находок и осуществлений 20-х годов: тут более гибкое соотношение фольклорного и современного, ладового и политонального, ударного и мелодического, диссонантного и созвучного, «варварского» и лирического. Во Втором Барток вводит и вовсе необычный фортепианный способ, так называемый принцип черной и белой диатоники: различные пианистические приемы исполняются обеими руками одновременно на черных и белых клавишах.

Если Дитта вдохновляет на фортепианные опусы, то друзья – Йожеф Сигети и Золтан Секеи – на опусы скрипичные. Хотя, признаем, две серьезнейшие новаторские скрипичные сонаты Бартока (1921, 1922) не привлекли внимания его земляков, но вот две «фольклорные» рапсодии для скрипки и фортепиано (1928) вызвали столь сильный энтузиазм, что по популярности вскоре стали равны рапсодиям Листа.

ПОСЛЕДНИЕ ШЕДЕВРЫ И – ЗА ОКЕАН

Ну а далее, вернее – после Второго фортепианного, несколько лет сплошных переложений и обработок. Время преддверия? Может быть. Впрочем, в течение одиннадцати лет, с 1926-го по 1937-й, Барток пишет шесть фортепианных тетрадей, объединяя их в единый «Микрокосмос». Идущий по нарастающей – от простого к сложному, от незатейливого и детского к виртуозному и концертному – цикл являет краткую энциклопедию не просто истории пианизма, но и истории современной композиторской техники. В этом плане «Музыка для струнных, ударных и челесты» (1936), бесспорный шедевр ХХ века, реализация всего нового, что было достигнуто как самим Бартоком, так и музыкальным искусством той поры. Заказанная другом композитора, дирижером Паулем Захером к юбилею Базельского оркестра «Музыка» ошеломляет радикальным переосмыслением принципов concerto grosso, органичным сочетанием ладовости и атонализма, полиритмическим разнообразием, тембровой комбинаторикой и стереофоническими дифференциациями. В «Музыке» особо выпукло предстает новаторское понимание ударной группы как равноценного и порой ведущего оркестрового тембра. Понимание, получившее развитие в другом выдающемся опусе (вновь по просьбе Захера) – Сонате для двух фортепиано и ударных (1937). Этот опус оказался важным и для творческой карьеры, и для жизни Бартока. С успехом исполненная в США Соната вызвала не только американский заказ от Бенни Гудмана на создание «Контрастов» для кларнета, скрипки и рояля (1938), но и подготовила благоприятную почву для последующего переезда в Америку.

На родине композитор успевает отметиться еще одним шедевром в виде Второго скрипичного концерта (1938), близкого берговскому и выполненного в 12-тоновой технике (хотя по-бартоковски политонально и полиладово), а также «Дивертисментом» для струнного оркестра (1939), полного мрачных предвоенных предчувствий. Наверное, Барток мог бы жить в Венгрии мирно и богато (тем паче что в 1935-м его избрали членом-корреспондентом Венгерской академии наук и делегировали, единственного из европейских музыкантов, в Международный институт интеллектуального сотрудничества при Лиге наций), прояви он хотя бы мизерную лояльность к шовинистической политике правительства и утверждающимся в стране фашистским доктринам. Но тогда он не был бы Бартоком, свято верившим, что лишь историческая, небиологическая наследственность отличает человека от прочего животного мира, наделяя его высшим разумом и идеалом. Поэтому, едва похоронив мать, он, более не колеблясь, с семьей, с немалыми осложнениями в октябре 1940-го эмигрирует в Штаты, заняв кресло исследователя фольклора в Колумбийском университете.

Вначале все шло неплохо: присуждение доктора Колумбийского университета, концерты в центральных американских городах и залах, новые исследования фольклора индейцев и черных, издание сборников румынской и турецкой народной музыки… А затем… Затем почти нужда, почти кочевая жизнь и не-почти смертельный диагноз, тщательно скрываемый женой: лейкемия. Затем неожиданная помощь от Американского общества композиторов, писателей и издателей, оплатившего лечение на курорте Саранак-Лейт, и еще более неожиданный заказ от дирижера Сергея Кусевицкого на оркестровую композицию.

То был маленький подвиг Бартока: превозмогая мучительный недуг, он сочиняет, не исключаю, лучшее свое произведение: Концерт для оркестра (1943), каждая из пяти частей которого наделена собственной концепцией, индивидуальной технологией и тембрикой и где вместе с тем все части взаимосвязаны интонационно и ритмически. Думаю, правы те, кто слышит в музыке Концерта что-то пронзительно ностальгическое, что-то щемяще венгерское, идущее из самых недр родной земли.

Последними законченными сочинениями в жизни гениального мастера стали Скрипичная соната (1944, заказ Иегуди Менухина) и Третий фортепианный концерт (1945), словно возвращающий в далекую молодость – к лирике, поэтике, отзвукам листовского вербункоша и деревенской мелодии.

Барток умер 26 сентября 1945 года в госпитале Вест-Сайда, не успев дооркестровать 17 тактов Концерта для альта и оркестра. Это сделал его ученик Тибор Шерли. Кто-то после смерти композитора сказал, что Барток – нечто большее, чем жизнь и творчество, что Барток – некий музыкальный смысл, ибо всегда процесс, всегда движение, всегда бесконечность.

Поделиться: